『戦争のはらわた』レビュー:戦争映画の常識を覆した衝撃作!

こんにちは!映画好き絵描きのタクです。

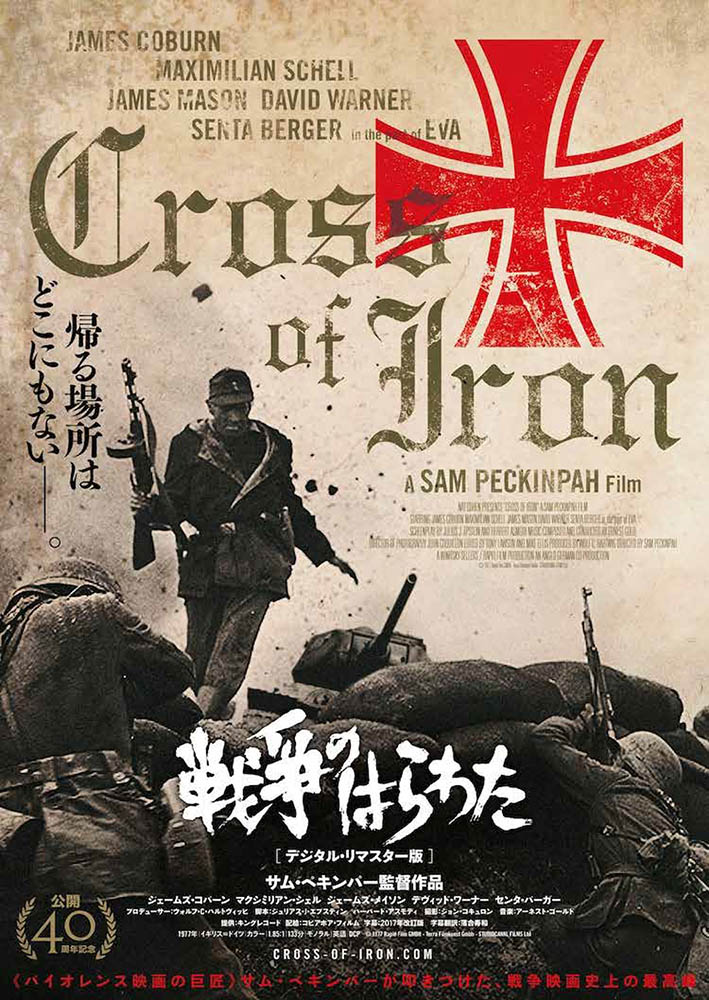

今回は、サム・ペキンパー監督による戦争映画『戦争のはらわた』(原題:Cross of Iron)を紹介します。イギリス・西ドイツ合作のサム・ペキンパー監督作品で、上映時間は133分。1977年公開です。

主演はジェームズ・コバーン。他にもマクシミリアン・シェル、デビッド・ワーナー、ジェームズ・メイソンと、実力派俳優がずらり。

正直に言って、この作品は“ただの戦争映画”じゃありません。伝説的戦争映画と言って良いと思います。

観終わったあと、心にずっしりと鉛のような重みが残る。

そんな、戦争の“本質”をえぐり出した異色作です。

「え、ホラー?」って思ったあなたに伝えたい

「“はらわた”って、ホラー?」と思う方もいるかもしれませんが、安心してください。血みどろのスプラッターではなく、むしろ人間ドラマ。深いメッセージを持った作品です。

原題の Cross of Iron は直訳すると「鉄十字章」。つまりドイツ軍の戦功十字章=勲章を意味しています。

さらに本作は、戦争映画としては異色の「ドイツ兵が主人公」という大胆な視点で描かれます。

舞台は第二次世界大戦の東部戦線、ドイツ軍とソ連軍が激突する泥と鉄の戦場。壮絶な塹壕戦を通じて、戦争の狂気と理不尽さが描かれていきます。

なぜ『戦争のはらわた』は“戦争映画を変えた”のか?

「戦争映画を変えた」といえば、スピルバーグ監督の『プライベート・ライアン』を挙げる人も多いでしょう。

でも、実は“戦争のリアル”を最初に突きつけたのは、『戦争のはらわた』だったかもしれません。

公開は1977年。『プライベート・ライアン』の20年以上前です。

僕がこの映画を初めて観たのは高校時代。

衝撃は、「好きな子に突然ビンタされたくらい」強烈でした。(ビンタされたことないけど)

バイオレンス描写に定評のあるペキンパー監督。その彼が戦争を描いたらどうなるか? その答えが本作です。

【戦争のはらわた】~あらすじ~ネタバレあり

時代は第二次世界大戦の東部戦線。たぶん1944年頃だろう。

ドイツ軍とソ連軍がぶつかり合う泥まみれの最前線が舞台だ。

現場叩き上げのドイツ軍・シュタイナー伍長(ジェームズ・コバーン)は、その部下たちを率い、劣勢の塹壕戦をくぐり抜けていた。

そんなところへ、プロイセン軍人の血筋を持つシュトランスキー大尉(マクシミリアン・シェル)が上官として着任する。

隙のない磨き上げられた軍服の大尉と、泥だらけ汗まみれの戦闘服の伍長。

両者は水と油だ。

大尉の鉄十字勲章への渇望が、伍長と反目。

大尉のねじれたプライドは、ついには伍長とその小隊をなきものにせんと、敵地に置き去りにする策略を取る。

敵地に残された伍長の小隊。四面楚歌のなか次々と斃れゆく部下たち。

はたして伍長と小隊の運命は??

…という感じです。

あらすじ(※軽くネタバレあり)

時代は第二次世界大戦、東部戦線。

ドイツ軍の現場叩き上げ兵・シュタイナー伍長(ジェームズ・コバーン)は、少数の部下たちと過酷な塹壕戦を生き抜いています。

そこにやってくるのが、貴族出身で野心家のシュトランスキー大尉(マクシミリアン・シェル)。彼は「鉄十字章」を手に入れるために部下の命すらも手段にします。

両者の対立は激化し、ついには小隊を敵地に置き去りにするという非道な策略が──

果たしてシュタイナーと部下たちの運命は?

そして、“境界線”という合言葉が持つ意味とは?

悲劇は、ありきたりの成り行きでは終わりません。監督が「滅びの美学」の異名を持つサムペキンパーです。ペキンパー流のバイオレンスの美学が光りまくり、ラストシーンまで引っ張ります。

ラスト10分、クライマックスシーンは見ものです。どんな戦争映画にも観られないメッセージが込められ、混乱した最前線の戦闘シーンは戦争映画の傑作『プライベートライアン』に負けるとも劣らず、だと思います。

あらすじラストまで〜“合言葉”が突きつける皮肉ーネタバレ閲覧注意!

以下はネタバレとなります。映画を見たい方はスルーしてください。

+ + +

敵中突破してきたシュタイナーの小隊は、味方の塹壕の手前までようやく辿り着きます。

しかし、味方陣地へ向かったとしても、彼らが着ている軍服は敵中突破でソ連軍を欺くために奪った敵の軍服です。そのまま進めば敵に間違えられ射殺は必至。

しかしシュタイナーたちは、味方同士の誤射を避けるため、作戦前に「合言葉」を決めていたのです。それが「境界線」。

「合言葉はなんだったかな…?そうだ、『境界線』だ」

とシュタイナーが呟きます。

「境界線だ!境界線を忘れるな!!」と叫びながら味方陣地へと向かうシュタイナー小隊。しかし結果は悲劇に。

“境界線”とは、「生と死の境界線」を象徴していたのです。

味方に撃たれ、小隊は壊滅。シュタイナーは怒りを胸に、シュトランスキーを戦場へ引きずり出します。そして…ラスト10分間。圧巻です。

辛くも生き残ったシュタイナーはシュトランスキーを追い詰め、迫り来るソ連軍に立ち向かっていく兵卒たちの元へと強引に引きずり出します。

激戦の中、右も左もわからなく、マシンガンのマガジン装填さえできずに慌てふためくシュトランスキー。

最後はそんなシュトランスキーを見て高笑いするシュタイナーの笑い声が途切れ、ブレヒトの戯曲の一文「あの男の敗北を喜ぶな…奴を生んだメス犬がまた発情している」が引用され、ある「歌声」がかぶさりエンドロールとなります。

エンディングに流れる曲は?

そのエンディングに流れる歌は、日本人なら誰でもが知っている童謡「ちょうちょう」の原曲です。ドイツの古い童謡「Hänschen klein」(訳:「幼いハンス」)という曲です。

『戦争のはらわた』の何がすごい?

1.ドイツ兵主人公という異色の設定

ドイツ兵が主人公という異色の設定

当時の戦争映画では、ドイツ兵は「敵」ポジション。それを主人公に据えたこと自体が革命的です。

ジェームズ・コバーン以外の小隊メンバーをドイツ人俳優が演じていることで、リアリティも段違い。スターのオーラがにじむコバーンの存在すら、その泥臭い世界で浮き立つことはありません。

2.塹壕内のリアルな描写

泥、埃、爆発、疲労…塹壕での生活が五感に迫ってきます。

壕の周囲に榴弾が炸裂すると、壕内に降る土くず、肩をすくめる兵士たち—そのひとつひとつがリアル。

また塹壕での白兵戦の凄まじさは特筆モノです。

しかしなぜすごいかというと、その塹壕内の兵士たちの日常生活も丁寧に描かれているからこそ、でしょう。

何日も風呂など入れない幕あいシーンでは、塹壕のすえた空気までがスクリーンから漂ってきます。

「塹壕戦映画」といえば『誓い』『西部戦線異常なし』『1914』あたりがパッと思い浮かびます。

でもそれらってみな舞台は第一次世界大戦なんですよね。

第二次大戦モノでここまで塹壕に焦点を当てた映画は希少。しかも、今ウクライナ情勢で「塹壕戦」が再び現実になっている今、なおさら重みを感じます。

『戦争のはらわた』〜オープン・エンディングの妙

ネタバレになりますが、『戦争のはらわた』のエンディングは、「登場人物がその後どうなったかを示さない」オープン・エンディングになっています。

戦争映画はエンディングで「こんな悲惨なことはダメだよね」、あるいは「ヒーローっていないんですよ」などどこか説教くさいエンディングになりがちです。

しかし、『戦争のはらわた』はその後、主人公と敵役が死んだのか?生き残ったのか?を一歳明かさずに終わります。

ラスト、主人公や敵役の「その後」が一切語られない。

だからこそ、「兵士ひとりの運命なんて、戦争の中では無力」というメッセージが強烈に胸に残ります。

そんな意味でも、やっぱり『戦争のはらわた』は突き抜けた戦争映画の傑作、と、ぼくは思っています。

『戦争のはらわた』名言集

突き抜けた戦争映画『戦争のはらわた』はセリフも光っています。いくつか名言を取り上げてみます。

「境界線を忘れるな!」…..このセリフは先にも書きましたが、生きるか死ぬかの狭間という意味で使われています。戦場で生死を分けるのはちょっとした偶然。そのリアルな現実が込められているように思います。

「そんなに戦争が好きなの?」「それがあなたの病気なのよ」…..負傷したシュタイナーの面倒を見る看護師エヴァのセリフ。実に単刀直入です。「それがあなたの病気なのよ」も戦場に戻りたくイライラしているシュタイナーに向けられる言葉です。シュタイナー今で言うPTSDになっているのでしょう。この二つのことばが、ぼくは一番好きなセリフです。

「プロイセン貴族の戦い方を見せてやる」…..シュトランスキー大尉がラスト近くでシュタイナー伍長にいうセリフです。しかしその後の腰の抜け方と相まってオープンエンディングへと流れていきます。

「戦争が終わったあとのドイツには、君のような人間が必要だ」…..これはブラント大佐がキーゼル大尉を脱出させるときにキーゼルへ投げかけるセリフ。敗北を意識し、ドイツの復興まで考えているブラントの名将さ、リーダーとしての資質、視野の広さをうかがわせるセリフです。

『戦争のはらわた』はノンヒーロー・リアリズムの先駆け

戦争映画を大きく分類すると、「賛美はしとらんけど、ヒーローもの」と「冒険小説ベースのアドベンチャーもの」、そして「ノンヒーローどこまでもリアル系」の3つに分かれます。

ジェームズ・コバーン演じる主役は決してヒーローではありません。部下たちも、上官たちもそう。「戦場には英雄なんていないんだ映画」が昨今多くなっていますが、その先駆けとなった一本だと思います。

最近の戦争映画は「英雄なんていない」と描く作品が増えましたが、『戦争のはらわた』はその先駆け。

誰もヒーローにならない。

命が軽んじられ、正義もない。

ただ、虚しさと暴力の中で人が死んでいくだけ。

それを、ペキンパー監督は美学すら感じるバイオレンスとスローモーションで描き切っています。

スローモーションの美学の話はまた長くなっちゃいますので、別記事、「その2」に続きます。

こちらでも読めます、読んでみたい方は続きをどうぞ↓

コメント