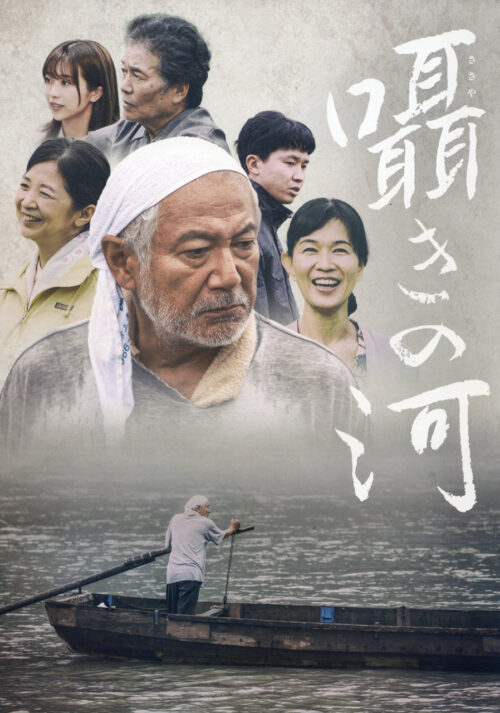

『囁きの河』:映画レビュー

〜生きることは居場所を探す旅〜

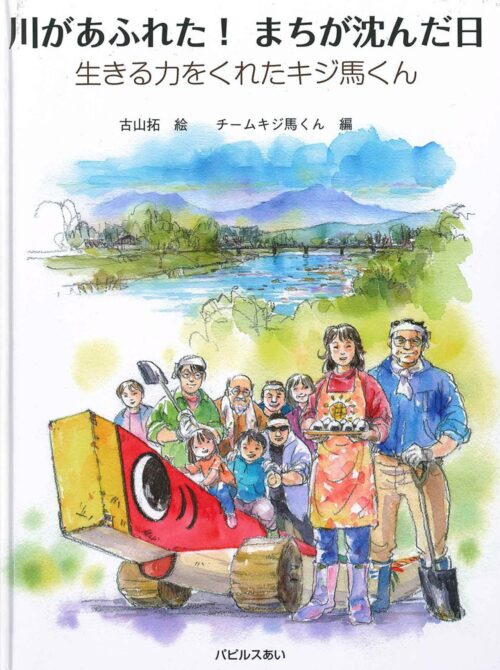

こんにちは、映画好き絵描きのタクです。『囁きの河』を観ました。実はぼくが描いた絵本に『川があふれた!まちが沈んだ日 生きる力をくれたキジ馬くん』があります。

『囁きの河』解説

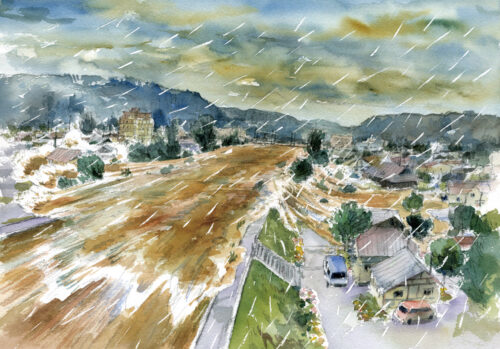

2020年7月、熊本豪雨により球磨川が氾濫し、壊滅的な被害を受けた人吉球磨地域です。

変わり果てた故郷に戻った一人の男の今に向き合う姿を描いた映画が、『囁きの河』です。

監督・脚本は連続テレビ小説「おしん」でメガホンをとった大木ー史。

災害の爪痕が残る現地での取材を重ね、その土地で生きる人々の希望と再生を球磨川の美しさに重ねて描いています。

キャストは?

主人公の孝之を演じた中原丈雄は熊本県人吉市出身。孝之の息子に渡辺裕太。地元の老舗旅館の営業再開を目指す女将に清水美砂、その夫に三浦浩一。文則の元同級生に元AKB48の篠崎彩奈。また、孝之の隣人である夫婦を不破万作と熊本出身の宮崎美子が演じています。他にカジ、輝有子、寺田路恵が出演しています。

監督は?

はじめに監督・脚本の大木一史氏の略歴を書いておきます。

NHKを経てTBSに所属し2012年よりフリーで活動。監督作品として『鶯谷奇譚UGUOISUDANI』『隠り沼』他。演出を担当した主なテレビドラマに『おしん』『眠れない夜を数えて』『家栽の人』『人の不幸は蜜の味』などがあります。松本清張一周忌企画「或る『小倉日記』伝』ではプロデューサーとして関わっています。

『囁きの河』制作のきっかけになった絵本とは?

冒頭でも書きましたが、映画制作のきっかけとなった絵本『川があふれた!まちが沈んだ日 生きる力をくれたキジ馬くん』は、こんな本です。

ぼくが洪水から復興する人々をテーマに絵本を描き上げたのは、2020年秋から21年夏にかけてでした。

洪水から4ヶ月後に人吉市に現地入りし、まだ被害の傷跡があちこちにのこる球磨川流域を取材しました。凄まじい破壊のあとに心が折れそうになりました。

水害は過去のものではないことを実感しました。

読んでみたい方は、僕のサイトで販売中です。こちらでどうぞ。

『囁きの河』あらすじ

女将の雪子(清水美砂)が再建を願う一方、父を土砂で亡くした宏ーは前を向けず、災害は夫婦の間にも亀裂を生む。

『囁きの河』あらすじ〜もう少し詳しく

舞台は熊本人吉市。

男が手で川の水をすくい上げる。何を思うのか…言葉はない。

続いて闇の中で、うずくまる男とその妻。2人も何も語らない。

水をすくい上げた男が先の洪水で廃線になった駅に座っている。彼は立ち上がり再び歩き始める。

1人の女性がその男を見つけ声をかける。「孝之さん!」

孝之は母親の急な死で22年ぶりに人吉に帰ってきたことがあかされる。

被災した傷跡が残る家に帰る孝之。

振り返ると息子の文則が立っている。文則は口も効かない。

葬儀の席、文憲は22年も失踪していた孝之を責める。

文則の住まいは仮設住宅だ。

仮設に訪ねる孝之。しかし文則は心を開かない。

泥まみれの実家で暮らし始める孝之

文則は川下りの舟の修理に余念がない。しかし父孝之が手を貸そうとすると、断固として寄せ付けない。

孝之は、幼なじみ宏一の経営する旅館三日月荘を訪ねる。

まだ復旧途中だ。

どういうわけか、旦那は女将雪子に対して一言も口を聞かない。

雪子は持ち前の明るさで旅館を再開すべく泥まみれで復旧作業に勤しんでいるが、その明るさが逆に宏一の被災でささくれた心を逆撫でしているようだ…。

孝之は、実家の裏手の畑を再開しようと、洪水で荒れ果てた畑に鍬を入れる。しかし洪水はさまざまなものを畑に残し、遅々として進まない。

そんなところへ隣に住む同級生直彦と妻のさとみが軽トラで乗り付け、声をかける。

孝之と息子文則の親と子の確執

旅館三日月荘を再開しようとする夫婦の思いのひだ

田を生き返らせようとする同級生夫婦

三つのドラマが絡み合い、球磨川に浮かぶ木の葉のようにくるくると舞い始める—。

『囁きの河』感想

では、感想です。一部ネタバレも含まれますのご注意ください。(ネタバレは青字にしておきます)

語りかける行間

映画で行間という言葉はふさわしくないのかもしれませんが、僕はイメージを膨らませてくれる映画が好きです。

昔に比べて、最近は「説明セリフ」の多い映画が増えてきたように感じています。それはそれでわかりやすく否定はしません。

腕の立つ役者さんにかかると、説明セリフを説明と感じさせない、いきな演出が施されている映画もあります。それにしても映画制作会社の意向なのでしょうか、やっぱり説明優先の映画が増えているように思います。

『囁きの河』は、そんな流れとは逆に、余計なセリフはほとんどありません。

主人公がどんな男なのかも、徐々に徐々に、薄側が1枚1枚剥がされていくように現れてきます。

いわゆる、説明されない部分で想像力が掻き立てられる映画です。

登場人物たちは、それぞれがさまざまな心のひだを持っています。俳優陣はセリフの少なさゆえ大変だったのではないかと思いますが、結果、その’ひだ’が際立ち迫ってきました。

主役の孝之を演じた中原丈雄の「さりげない表情の間合い・変化」も見どころです。ドラマをきちっと引き締めていました。

なぜ人は家に帰りたいのか?

『囁きの河』は人々と球磨川の関わりを描いた映画です、、、となんとなく言いたくなってしまいます。ですが、球磨川と人々の関係は、この映画のあくまで一つの側面にすぎません。

僕がこの映画から強く感じたのは「人が帰るべき場所」を探す大切さ、でした。

22年、故郷から足が遠のいていた主人公が、なぜ故郷に戻ってきたのか?またなぜ宿の女将の雪子は必死になって旅館を再開しようとするのか?

ひと組の夫婦=直彦と妻のさとみは、その地がいずれ遊水池になってしまうと知ってもなお、洪水で荒らされたその地の田畑を元に戻そうとするのはなぜか??

それらの答えは「帰るべき場所を求めている」からに他ならないと僕は感じました。

「帰るべき場所」は誰にでも必要です。監督は、球磨川洪水というアイコンを使って、普遍的な「帰るべき場所さがし」を映画のテーマに据えたのではないか、、、と僕は感じました。

以下、ネタバレになります。(映画を見たい方はスルーしてくださいね)

映画では劇中、人吉球磨という舞台から去っていく人もいます。

「帰るべき場所をさがすのが人生」…そう考えると、人吉球磨から去っていった人たちも「新しい帰るべき場所」を探しに行ったのだ、、、とプラスに考えることができ、僕は腑に落ちるのです。

お茶の美味しさの秘密は人の命につながっていた

人吉球磨はお茶の産地としてもその品質の良さに定評があると聞きます。

文則の同級生・樹里が働くのがお茶屋さん。そこで樹里は店主から人吉のお茶のうまさにの秘訣は「お茶のうまさには、球磨川と山に囲まれた地形から発生する朝霧が必要なのだ」と説きます。

そのセリフになるほど、と思うと同時に、人の命を奪い続けて暴れ川とまで呼ばれている球磨川が、なぜに暮らす人々から愛されているのか?がわかったように思いました。

人命を飲み込む水が大地=山と連なって朝霧となり、人命を育む茶葉になる、、、。

お茶屋さんのシーンに暗煮込められているのは、そのような「命の円環」だと僕は感じました。

多分、人吉球磨の人々に限らず、自然に寄り添い生きている人々は、心の深いレベル=DNAレベルでそれを理解しているのでしょう。

川はどこから流れいでて、どこへ向かうのか?

ネタバレ名セリフから浮かんだ徳川家康の言葉

『囁きの河』のエンドロールが流れる中、僕の心に舞い降りたの言葉がありました。

それは、「人は重荷をおいて遠き道を往くがごとし、急ぐべからず」という言葉です。確か徳川家康の言葉だったと記憶しています。

誰もがそれぞれ何かを抱えて歩いていると思います。劇中の登場人物は「被災」というずっしりとした重荷を背負っていますが、それでもそれぞれがそれぞれの速度で歩み始めます。

「だんだんね、だんだん」というセリフが劇中で使われます。ともすれば聞き逃してしまうようなセリフです。ですが、僕にの心の中では「だんだんね、だんだん」という言葉が「人は重荷をおいて遠き道を往くがごとし、急ぐべからず」という言葉にトランスレートされていました。

川はどこから流れいでて、どこへ向かうのか?

劇中、「川は山から生まれる」というセリフがあります。このセリフは川はどこから流れいでて、どこへ向かうのか?と問いかける名セリフだと感じています。

人は日々の大波小波に弄ばれながら、自らの命の源流を探しながら、どこへ流れ着くのか?を探す旅人だと思っています。

『囁きの河』に僕が聞いた小さな囁き。それは「人はどこからきて、どこへ往くのか?」という答えの見つからない問いかけだったように思います。

被災者にスタンダードはない事実を描き出す『囁きの河』

『囁きの河』を、被災地を舞台に人々が立ち直っていくドラマ、、、と思ってみると肩透かしを食うかもしれません。決して「手を取り合って頑張っていこう!」と声高に叫ぶ映画ではありませんでした。

もちろん、被災者が主人公の周りを取り囲んでいます。

ですが、型に押し込めたような被災者=登場人物はおらず、皆がそれぞれ違った姿勢でそれぞれの重荷を負って明日に向って生きていきます。

僕自身、東日本大震災を仙台で経験しています。その上で断言したいのが、「被災者にスタンダードなんてない」ということ。

災害からの復興を舞台にした『囁きの河』では、そんなメッセージも含まれていた,…と感じたのですが、それは思い込みだったでしょうか???

思い込みでもいいんです。だって、映画には「こう感じなければならない!」なんて決まりはないのです。

みる人それぞれが、それぞれ生きてきた歴史をベースに受け止めるのが映画の面白いところですから。

画家目線で見る「推しカット!」

画家目線でインスピレーションを受けたシーンはいくつもあるのですが、3つ挙げておきます。ちなみにネタバレ含みますのでご注意を

1・川面を進む船縁越しに、カメラが流れてくる赤い花びらをとらえるシーンがあります。そのシーンが僕は絵的に好きでした。

花びらは、災害で川に飲み込まれ散っていった命をイメージさせ、かつ、花びらに逆らい舟は「前に進む」のです。

そのカットから滲み出てくるのは、「命と自然、過去と未来」です。あたかも心象風景画のような絵作りに、ため息でした。

『囁きの河』評価は?

『囁きの河』は、冒頭書いたようにきっかけがきっかけだけに、どうしても身内目線で観てしまいます。

でも評価はあえて身内感覚に蓋をして…ぼくの評価は星四つ半🌟🌟🌟🌟✨です。

先の感想にも書きましたが、「手をつないで復興目指してがんばろう!」と声高に叫ぶのではなく、「被災者にスタンダードはないんだ」という隠されたメッセージ(たぶん)を受け取れて、ぼくはとてもうれしかったです。

というのも、ぼく自身東日本大震災で、被災者は100人いれば100人ちがう感情を持っている…ということを実感したからです。

線状降水帯という言葉が日常的に使われるようになって以降、日本は水害が多発する国となってしまいました。

今の日本、どこに住んでいても水害、地震、津波、火山災害と、自然災害と無関係でいることはできないでしょう。

『囁きの河』で描かれたドラマは、明日のあなたのドラマなのかもしれません。

『囁きの河』上映館情報

2025年9月30日現在、上映館は以下です

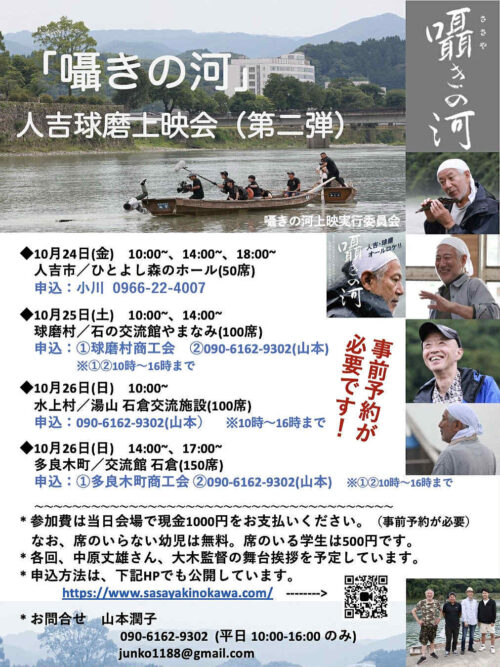

『囁きの河』人吉球磨上映会(第二弾)

「囁きの河上映実行委員会」主催の人吉球磨での上映会情報です。(参加には事前予約が必要です)

◆10月24日(金) 10:00~、14:00~、18:00~ 人吉市/ひとよし森のホール(SO席) 申込:小川 0966-22-4007

◆10月25日(土) 10:00~、14:00~ 球磨村/石の交流館やまなみ(100席) 申込: ①球磨村商工会 ②090-6162-9302(山本 平日10.:00-16~00のみ) ※①②10時~16時まで

◆10月26 日(日) 10:00~ 水上村/湯山石倉交流施設(100席) 申込: 090-6162-9302(山本 平日10.:00-16~00のみ)

◆10月26日(日) 14:00~、17:00~ 多良木町/交流館石倉(150席) 申込: ①多良木町商工会 ②090-6162-9302(山本 平日10.:00-16~00のみ) ※①②10時~16時まで

~~ •~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ •~ ~~ ~ ~ •~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ •~ ~~ ~ ~

*参加費は当日会場で現金1000円をお支払いください。(事前予約が必要) なお、席のいらない幼児は無料。席のいる学生は500 円です。

*各回、中原丈雄さん、大木監督の舞台挨拶を予定しています。

*申込方法は、右記HPでも公開しています。 https://www.sasayakinokawa.com/

『囁きの河』ロスの映画祭で上映

『囁きの河』配信レンタル・DVD情報

U-NEXT / Amazon Prime で配信しています。

DVDはAmazonで購入できます。

コメント