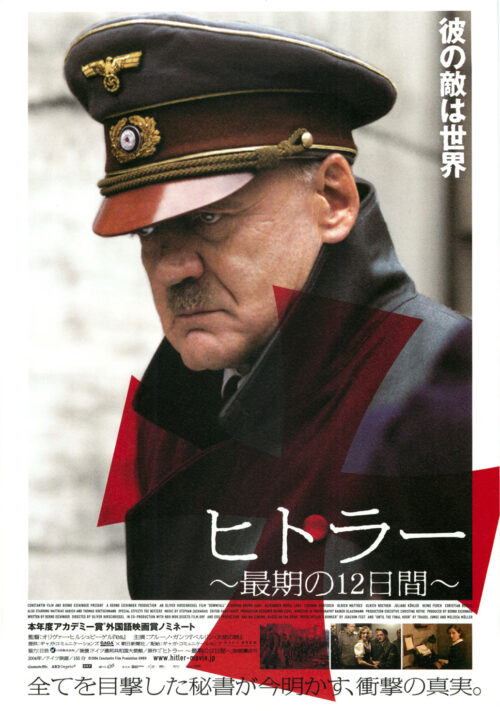

『ヒトラー 最期の12日間』感想レビュー

戦争映画へ投げかけたひとつの視点

学生時代に学んだことは歴史学。一転就いた仕事はアニメーター。その後ながれて画家になり、描いた枚数数万枚…。そんなぼくの表現の師匠は『映画』でした。そんなぼくが『ヒトラー最期の12日間』に何を見たのか?

今回のレビューは【ヒトラー最期の12日間〜そのひとつの視点】です。

※ ※ ※

『ヒトラー最期の12日間』は、2005年公開のドイツ・イタリア合作です。監督はオリバー・ヒルシュビーゲル、主演はブルーノ・ガンツ(アドルフ・ヒトラー役)とアレクサンドラ・マリア・ララ(トラウドゥル・ユンゲ役)です。

原作はヨアヒム・フェストとヒトラーの秘書だったトラウドゥル・ユンゲの証言を基にして書かれています。

ちなみにこの映画の1シーンは、SNSやネットミームでよく流れてきます。それは「地下壕でのヒトラー怒号シーン」(通称”ヒトラー・パロディ”)。YouTubeやSNSで何度も流れていますので、「あ、見たことある!」となる方も多いかもしれません。

1945年4月、ベルリンはソ連軍によって包囲され、ナチス・ドイツは崩壊寸前でした。本作『ヒトラー 〜最期の12日間〜』では、アドルフ・ヒトラーの個人秘書ゲルトラウト・ユンゲの視点から、その終焉の12日間が克明に描かれます。

『ヒトラー 最期の12日間』解説

映画の舞台は、1945年4月のドイツが崩壊の瀬戸際にあるベルリン官邸地下壕です。

主人公の女性秘書ゲルトラウト・ユンゲ(実在の事物です)の視点で、地下壕内の、戦況の逼迫や部下の緊張、疲弊したヒトラーの姿が描かれます。

映画の中のヒトラーは、もはや思考が混乱した一人の老人として描かれ、その疲れた表情や怒り、孤独感が滲み出て「カリスマ的指導者」の影はありません。

ベルリン陥落目前のドイツ帝国中枢に広がる絶望感と、ヒトラーという人物の人間的崩壊が見どころです。緊迫した心理描写と、地下壕の息苦しさまで、さまざまな意味での「悪夢」の12日間が描かれます。

『ヒトラー 最期の12日間』スタッフ・キャスト

スタッフ

- 監督:オリヴァー・ヒルシュビーゲル

- 脚本:ベルント・アイヒンガー

- 原作:ヨアヒム・フェスト著『ヒトラー最後の12日間』

- :トラウドゥル・ユンゲ(ヒトラーの秘書)の回想録『私はヒトラーの秘書だった』

- 音楽:ステファン・ツァハリアス

- 撮影:ライナー・クラウスマン

キャスト

- アドルフ・ヒトラー … ブルーノ・ガンツ

- トラウドゥル・ユンゲ(ヒトラーの秘書) … アレクサンドラ・マリア・ララ

- ヨーゼフ・ゲッベルス(国民啓蒙・宣伝大臣) … ウルリッヒ・マテス

- マクダ・ゲッベルス(ゲッベルスの妻) … コリンナ・ハルフォーフ

- エヴァ・ブラウン(ヒトラーの愛人) … ユリアーネ・ケーラー

- ハンス・クレープス(陸軍大将) … ライナー・ボック

- ヴィルヘルム・ブルクドルフ(陸軍大将) … ユストゥス・フォン・ドホナーニ

- エルンスト=ギュンター・シェンク(軍医) … クリスチャン・ベルケ

- ヴィルヘルム・モーンケ(親衛隊将軍) … アンドレ・ヘンニック

- アルベルト・シュペーア(軍需相) … ハイノ・フェルヒ

『ヒトラー 最期の12日間』あらすじ〜中盤まで

では、あらすじを中盤まで–あらすじはネタバレがありますのでご留意の上お読みください

+ + +

冒頭、主人公のトラウドゥル・ユンゲは森の中を女性たちと歩き城の中に入ってゆく。ドイツ兵たちが周りを警戒する警備が固い城は、アドルフ・ヒトラーの隠れ家「狼の巣」だ。

城の奥まった部屋に居るのはアドルフ・ヒトラー。ユンゲはヒトラーから個人秘書として採用される。伝説の総統に選ばれ、喜ぶユンゲ。

時は移り、1945年4月。陥落間近のドイツ・ベルリン。

ベルリンはすでにソ連軍によって包囲され、第三帝国ナチス・ドイツは崩壊寸前の状況だ。

秘書として常にヒトラーとその愛人エヴァ・ブラウンのそばにいるユンゲは、地下壕の中で戦況の逼迫や将軍たちの緊張、疲弊したヒトラーの姿を目の当たりにする。

絶望と恐怖が渦巻く空間へと引き込まれていくユンゲ。

ベルリンを死守するはずの軍団も崩壊し、状況逼迫に激昂するヒトラー。

そんな中、エヴァ・ブラウンは軍人たちに酒を振る舞い鼓舞する。

ヒトラーは、支離滅裂な妄想を話し始める。その姿はもはや「カリスマ指導者」ではなく、一人の年老いた老人だ。

シュールな空気が地下壕内を包み始めている。

壕の外はソ連軍が迫る。

ソ連軍を食い止める陣地についているのは、女子供だ。老人までもが動員され、守備隊とは名ばかりでもはや軍隊の体をなしていない。

中盤までは、ベルリン陥落目前の絶望的な市街戦と、ヒトラーという人物の人間的崩壊が描かれる…。

『ヒトラー ~最期の12日間~』あらすじ・結末まで〜ネタバレ閲覧注意

ベルリンの事態が悪化する中、地下壕でヒトラーは愛人エヴァと結婚式を挙げる。

しかし4月30日、ヒトラーとエヴァは服毒ピストル自殺をとげ、二人の遺体は議事堂中庭で荼毘に付される。

ユンゲも側近たちも、もはや頼むあてはない。捨て置かれた状況だ。

翌5月1日には、ヒトラーの最側近ゲッベルスがヒトラーの後を追うかのように家族で自殺を遂げ、ついにナチスは崩壊する。

5月8日には、ベルリン防衛を指揮していた将軍が、ソ連軍に白旗を掲げ降伏する。連合軍側に無条件降伏する。

ユンゲは、武装を解除される兵士たちの合間をぬってソ連軍兵士たちの中を掻き分け歩み始める。そこに一人の少年が現れユンゲの手を握る。彼は防衛陣地を守っていた男の子だった。

少年はユンゲを守護するがごとくソ連兵たちの間をかき分け、「見知らぬどこか」へと歩み始める。

ラストはユンゲ本人が登場。カメラに向かい当時の心情を語りかける。

ユンゲ本人が発するハッとさせる言葉の数々。

彼女の回想談から何を観客は受け取るか、、、重く、メッセージ性の強い幕引きで映画は終わります。

『ヒトラー ~最期の12日間~』ぼくの感想です

「凄い映画を見たな…」

『ヒトラー ~最期の12日間~』を観終わってぼくは呆然となりました。

これまでぼくはいろんな戦争映画は観てきました。もちろんヒトラーの悪魔のような人間像も、なんとなく知っていたつもりでした。しかし、これほどまで「一人の人間が自分の国を滅ぼしてゆく」過程を見せつけられた映画はなかったと思います。

アドルフヒトラーがどんな人間だったのか?

それはナチスドイツの独裁者として、歴史学的にも政治学的にも人文的にも様々な研究がなされていると思いますので、ひとまずそちらに預けます。

あまり「凄い」という言葉を使いたくはないのですが、観劇後の感想は、それしか言いようがありませんでした。

ではその凄みはどこから滲みでてきたのでしょうか?

1・何が凄い?~誰の目線で描かれたか?

この映画は、軍人兵士でもなく、政治家でも官僚でもない、タイピングが上手いことで雇われていた一人の「秘書」=どこにでもいるようなドイツ人女性の目線で捉えています。

主人公となる秘書ユンゲは、伝えられたことをタイピングすることが主な仕事でした。その仕事にはヒトラーを批判する目線も賛辞する目線もなく、ひたすらに淡々とした立ち位置です。

その視点が、『ヒトラー ~最期の12日間~』に、冷ややかでありながらも、生身の人がそこに生きていたというリアルな熱源になっている、と感じました。

2・何が凄い?~ヒトラー=ブルーノ・ガンツの迫真の演技

ヒトラーを演じているブルーノ・ガンツの演技は、必見だと思います。独裁者が壊れていく過程、それはとりもなおさず1人の老人が壊れていく過程でもありました。

徐々に徐々に人間性が崩壊していく姿を、まるでヒトラーがそこにいるかのように演じています。

ヒトラーの傍にいつもいる主人公ユンゲの、軍人でもなく、政治家でもないごく普通の女性の視点が、さらにブルーノ・ガンツの演技を際立たせているように思いました。

ブルーノ・ガンツ演じるヒトラーの左手の震えにも注目してほしいのですが、それはヒトラーがアルツハイマーを発症していたと言う事実をしっかりと伝えています。

僕が特に印象に残ったのは、地下壕のダイニングでヒトラーが、秘書秘書たちと共に食事をするシーンです。

僕は食事をするシーンー食べる行為をとらえたシーンは、こと映画の中では登場人物の存在感を強める大事なカットだと、常々思っていました。

ヒトラーがほぼ無言で料理を口に運ぶカットは、地下壕にうごめくリアリズムをさらに強めていたと思います。

3・何が凄い?~市街戦~国民動員兵の視点

この映画は、確かに戦争映画にジャンル分けされると思います。しかし、そんなに派手な戦闘シーンは登場しません。

むしろ戦闘シーン以上に強く迫ってくるのが、少年兵や老人といった戦力としては非力な市民兵の存在です。

そんな市民兵の中に、年端も行かない少年が1人登場します。歳の頃10歳〜12歳という感じでしょうか….その少年が映画の中で大事な役割を負っています。

ベルリン攻防戦で国民総動員の命令が下り、少年も最初は義務感に胸を張り、ソ連兵を迎え撃とうとします。守備する配置は対戦車砲陣地です。迫るソ連戦車に向けて砲を操作する兵たちは皆市民兵です。しかし一瞬にしてソ連軍戦車の砲撃によって地獄と化し、少年は這々(ほうほう)の体で逃げ出します。

年老いた兵士は、もっと悲惨に描かれます。彷徨っている老人たちは、ナチスの戦闘親衛隊(ヴァッフェンSS)の兵士たちから”戦線離脱”の疑いをかけられ、あっさりと射殺されてしまいます…。

映画は、そんな国民皆兵の末路を極めて淡々と描きます。そんな描き方からは”国民皆兵での本土決戦のナンセンスさ”が痛いほど伝わってきました。

そのシーンからぼくは、つい敗戦間際の日本の史実を思い出していました。

日本の国土で戦場になったのは沖縄だけです。その悲惨さはいろいろな映画を通して伝えられています。しかし本土決戦には至りませんでした。

もしも本土決戦になっていたなら、日本はどんな惨状になっていたんだろう?そんな問いに、この映画が答えのひとつをくれるんでは、、、と思います。

4・何が凄い?~崩壊の音の再現

『ヒトラー ~最期の12日間~』は、総統官邸の地下壕が主な舞台になっています。地下郷に響く砲弾の着弾音の”響き方を計算し尽くしたような音響”がこのドラマに息をのむ緊張感を与えています。

くぐもった低音は、人の心を不安にさせますよね。

.ドン….ドン....と遠くから伝わる重低音が、まるで映画を見ている自分が地下壕にヒトラーたちとともにいるような感覚にさせます。

音響がドラマを大きく支えていた映画に『関心領域』という2024年公開の映画がありました。こちらはアウシュヴィッツをテーマにしている映画ですが、『関心領域』もまた”くぐもった遠くから聞こえてくる『音』が主役”といってもいい映画でした。

僕は『関心領域』をみて「こんな映画の作り方があるんだ」とショックを受けました。しかし『関心領域』に先立つ十数年前、『ヒトラー ~最期の12日間~』ですでに『重低音』が名脇役として演技をさせていたことに、制作陣のこだわりを強く感じました。

5・何が凄い?~秘書は、あくまでただの女性だった

この映画の主人公は一見ヒトラーのように思えますが、実は秘書のユンゲです。

描かれるのは、もっともヒトラーに近いところにいた女性から見たドイツ帝国崩壊です。

考えてみると、ヒトラーのナチズムに流されていった女性の視点の映画って、過去あまりなかったと思います。(アンチの目線映画はたくさんあるけれど)少なくとも僕は初めてみました。

同時に「ぼくが当時ドイツ人の若者だったなら、彼女と同じような心境でいたのではないか???」とも思いました。

映画は彼女の行動を批判するわけでも、肯定するわけでもなく、極めて淡々とした脚本で描いています。その脚本が『ヒトラー ~最期の12日間~』を映画史に残るいしづえにしていると感じました。

5・何が凄い?~緊迫した心理描写とシュールな国の崩壊

『ヒトラー ~最期の12日間』を占めるのは、緊迫した心理描写と、地下壕の息苦しさです。その閉塞感が終始漂い、グイグイと「悪夢」に引き込まれていきます。僕は映画に漂う空気から、「国が壊れてゆくことを肌で知っている」ドイツ人の戦争への反省と理解、後世に伝えるべき義務への気迫が感じられた作品でした。

まず、普遍的な歴史的テーマである第二次世界大戦、ヒトラーの末期などを扱っている点から、時代を超えて関心を引きます。

また、他の戦争映画よりも本作の秀でているところは2つあると思います。

1.「ヒトラーをカリスマではなく、一人の老い、壊れていく老人として、淡々と描いた点。

2.従来の戦争映画とは異なり“心の戦場”を描いているということ。どういうことかというと、自らのアイデンティティである「国」が壊れ崩れていく状況は、立ち会った彼ら彼女らにとって、」超絶にシュールだったに違いありません。そんな中で将軍や兵士、官僚たちは銃を持って戦っていたのではなく、自分自身の心と戦っていたように思えるのです。

この2つは他の戦争映画作品にはありません。

そんな点で、戦後80年の節目の今、「戦争で一つの国が崩壊していく過程」をこれほどまでにみせつけた映画はありません。向き合う価値を感じさせます

さらに最近の映画ランキングでも根強い人気があり、たとえば note の戦争映画ランキングでは8位、第1位は『プライベート・ライアン』ながら、本作も上位にランクインしています

『プライベート・ライアン』との比較

僕は『ヒトラー 最期の12日間』が、映画を見るまではこんなにもすごい映画だとは思っていませんでした。傑作だと思います。僕が戦争映画の傑作だと思っている映画に『プライベート・ライアン』(公開:1998年)があります。

『プライベート・ライアン』も『ヒトラー 最期の12日間』も。どちらも第二次世界大戦を描いていますが、しかしこの2本は全くアプローチが違います。

その比較を書いておきましょう。

そのアプローチには明確な違いがあります。

- 『プライベート・ライアン』は、ノルマンディ上陸作戦の最前線での肉体的恐怖と兵士たちの絆をダイナミックに描いた作品で、戦争映画としての“視覚的衝撃”も強いです。あるブログランキングでは、『プライベート・ライアン』が66点、『ヒトラー 最期の12日間』が76点という評価もあります。(点数低めですが、映画は人それぞれ見方が違うので….アベレージ取るとそんな感じなんだろうな…僕なら『プライベート・ライアン』が100点、『ヒトラー 最期の12日間』が95点=笑)

- 本作『ヒトラー 最期の12日間』は、戦場の現場ではなく、その崩壊を間近に感じる地下壕の“心理”に焦点を当てます。戦争を物理ではなく心の観点から描いた点で、“戦争の恐怖”の別の側面を浮き彫りにしています。

両作は「アプローチの違い」こそありますが、どちらも戦争映画として高い完成度を持っていて、それぞれ異なる作用で観客を揺さぶる名作映画だと思います。

『ヒトラー ~最期の12日間~』評価は?

僕の評価は四つ星半⭐️⭐️⭐️⭐️✨です。

歴史にアンテナが動く方、今の日本に問題意識を持っている方、戦争映画が好きな方は、興味深く見てもらえるのではないかと思います。

小学生以下のお子さんと家族で見るのは辛いかもしれません。(ファミリー向け映画ではないのは明らか)

一人で見るのがおすすめかもしれません。

『ヒトラー ~最期の12日間~』レンタル・配信先は?

-

U-NEXT:配信あり(見放題)

-

RakutenTV:レンタル・購入可

- TSUTAYA DISCUS :DVDレンタル

コメント